自宅・店舗・事務所などとして使っていた宅地を相続する場合に相続税を減税できる特例措置があることをご存知ですか?

『小規模宅地等の特例』とは、特定の条件で自宅等を相続する場合に土地の評価額を大幅に減額して相続税の額を減らしても良いという制度です。

この制度は、相続人ができるだけ家を手放さなくても良い様にするための制度です。

この制度を利用するためには、いくつかの条件があるため、以下で詳しくご説明させて頂きます。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、「個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、宅地の評価額を一定の面積までは最大80%減額して評価して良いという制度です。

この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

【適用対象】

- その相続の開始の直前において故人が事業に用いていた宅地等

- 故人等(故人と生計を共にしていた親族)の居住していた宅地等

ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます。

小規模宅地等の特例は、相続税計算時の不動産評価額を減額するための制度であるため、実際の不動産の評価額が下がる訳でもなく、事前対策が必要な訳でもありません。

小規模宅地等の特例が適用されれば、例えば評価額1億円の宅地でも相続税としての評価額は2000万円となり、大幅な減税が可能となります。

以下の用途に従った面積以内である宅地に対して、相続税の減額が行われます。

| 種類 | 用途 | 限度面積[m2] | 減額率 |

| 居住用 | 特定居住用宅地 (居住に使用している土地) |

330 | 80% |

| 事業用 | 特定事業用宅地 (事業で使っている土地) |

400 | 80% |

| 特定同族会社事業用宅地 事業で使っている土地) |

400 | 80% | |

| 貸付用 | 不動産貸付用宅地 (人に貸している土地) |

200 | 50% |

なお、相続開始前7年(令和6年1月1日以前は3年)以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

特定居住用宅地等(居住に使用している土地):評価額が80%減額

多くのご家族が利用できる特定居住用宅地での相続税節税対策として、亡くなった方の自宅の敷地のうち330㎡までの部分の不動産評価額を80%減額できます。

- 一軒家が建っている土地

- 購入マンションがある土地

- 二世帯住宅の土地

※どれも個人名義の土地である必要があります

土地を借りている場合もこの特例を使える可能性があります。

【相続人に対する適用条件】

| 相続人 | 適用条件 |

| 配偶者 |

|

| 同居の親族 |

|

| 別居の親族 「家なき子特例」 |

特例の適用判断は同居親族が相続放棄をした場合でも放棄がなかったものとして扱われます。 |

故人、又は、相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していることは最低条件となります。

要件に該当する相続人が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

宅地等が2つ以上ある場合には、主として故人がその居住の用に供していた1つの宅地等に限ります。

二世帯住宅に居住していた場合

二世帯住宅の場合も同居の親族として扱われます。

ただし、区分登記がされている場合は世帯の分かれている家族が相続しても別居扱いとなります。

老人ホームなどに入居していた場合

老人ホームや障害者支援施設などに入居して空き家になっていた場合でも原則として特定居住用宅地の特例が適用されます。

戻ってくる可能性があるため、居住が継続しているものとみなすことが可能です。

ただし、故人の居住の用に供さなくなった後に事業の用又は故人等以外の者の居住の用とした場合には適用されません。

特定居住用宅地等の計算例

【計算例1】相続人は1人:敷地の面積が特例の定める範囲内の場合

■相続状況

・300㎡の土地を相続(330㎡以下)

・土地の価額は5,000万円

■いくら減額される?

→ 5,000万円×80%=▲4,000万円減額

【計算例2】相続人は1人:敷地の面積が特例の定める範囲を超えた場合

■相続状況

・400㎡の土地を相続(330㎡以上)

・土地の価額は5,000万円

■いくら減額される?

400㎡のうち330㎡までが減額されるので

5,000万円×330㎡/400㎡×80%=▲3,300万円減額

【計算例3】相続人が2人いた場合

■相続状況

・400㎡の土地を相続し2人(兄弟)で分割

・土地の価額は5,000万円

・兄が350㎡(4,375万円)、弟が50㎡(625万円)の土地を得る

■ポイント

人数が複数人いた場合は、協議の上、合計330㎡まで減額されます。

ただし、小規模宅地等の特例を使うための条件をそれぞれが満たす必要があります。

■いくら減額される?

兄:4,375万円×280㎡/350㎡×80%=▲2,800万円減額

弟:625万円×50㎡/50㎡×80%=▲500万円減額

【計算例4】土地を複数相続した場合

このケースは許されていません。

小規模宅地等の特例を使うためには「故人の自宅かつ一緒に住んでいた」ということが必須条件になるので、1つの宅地しか許されていません。

但し、小規模宅地等の特例と特定事業用宅地等の特例、貸付事業用宅地等の特例については、併用することは可能です。

「特例の併用」の章で詳しく説明しています。

特定事業用宅地等(事業で使っている土地):評価額が80%減額

特定事業用宅地等の特例は、相続開始の直前において故人等の貸付事業以外の事業に供されていた宅地等で、それぞれに掲げる要件の全てに該当する故人の親族が相続又は遺贈により取得した宅地に対して土地評価額を80%減額できます。

- 故人が事業(自営業者などが店舗や工場、特定同族会社事業用宅地)として使っていた土地

- 被相続人と生計を一にする親族が事業として使っていた土地

特定同族会社事業用宅地の特例が適用されます。

| 故人自身が使用していた土地の場合に適用される条件 |

|

| 生計を一にする親族が使用していた土地の場合に適用される条件 |

|

| 特定同族会社事業用宅地の特例が適用される条件 |

|

それぞれの要件に該当する故人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

複数の土地を相続した場合にも適用することが可能です。

事業用宅地で適用が分かれる場合

事業用宅地で落とし穴となりやすいのは、簡易的な作りの青空駐車場です。

相続時点から手を加えたほうが減税効果で得をする可能性があります。

青空駐車場

青空駐車場とは、土地に駐車枠を示しただけの平面駐車場のことです。遊休地の利用法として一般的な方法ですが、「アスファルトを敷いていない・塀がないなど構築物が存在しない駐車場は住宅用宅地と認められません。」

都心部など土地の価値が高いエリアでは、新たに構築物を設置する工事を行ったほうが相続税の減税効果で得をする可能性もあります。

相続後の転業

引き継ぐ事業は、原則として被相続人と同じでなければいけません。

例えば、父親が青果店を営んできたが父親の死後に店を引き継いだ娘が雑貨店に転業したというケースは、従来の青果販売業が継続されていないため特例は適用されません。

転業するなら相続税の申告時期以降にしたほうが節税面では得策です。なお、酒屋がコンビニに転業して酒類を販売していれば特例適用となる例もあります。

居住用宅地と住宅用宅地、いずれも居住・所有・事業継続が「相続税の申告期限まで続いている」ことが減税効果を得るポイントです。相続開始後にすぐに土地を売却したり、転業・廃業しないようにしましょう。

特定事業用宅地等の計算例

【計算例1】相続人1人:敷地の面積が特例の定める範囲内の場合

■相続状況

・300㎡の土地を相続

・土地の価額は5,000万円

■いくら減額される?

5,000万円×80%=▲4,000万円減額

【計算例2】相続人1人:敷地の面積が特例の定める範囲を超えた場合

■相続状況

・500㎡の土地を相続

・土地の価額は5,000万円

■いくら減額される?

5,000万円×400㎡/500㎡×80%=▲3,200万円減額

【計算例3】相続人が2人いた場合

■相続状況

・500㎡の土地を相続し2人(兄弟)で分割

・土地の価額は5,000万円

・兄が450㎡(4,500万円)、弟が50㎡(500万円)の土地を得る

■いくら減額される?(2パターンあります)

【パターン1】

兄:4,500万円×400㎡/450㎡×80%=▲3,200万円減額

弟:0

【パターン2】

兄:4,500万円×350㎡/450㎡×80%=▲2,800万円減額

弟:500万円×80%=▲400万円減額

【計算例4】土地を複数相続した場合(特定事業用宅地A+特定事業用宅地B)

この場合には、特定事業用宅地の面積の合計(A+B)で計算します。

■相続状況

・土地を2つ相続。土地は以下

・東京にある土地:200㎡・5,000万円(事業用)

・大阪にある土地:100㎡・2,000万円(事業用)

特例適用面積:200㎡+100㎡ = 300㎡

■いくら減額される?

事業用:5,000万円×80%=▲4,000万円減額

事業用:2,000万円×80%=▲4,000万円減額

尚、小規模宅地等の特例と特定事業用宅地等の特例、貸付事業用宅地等の特例については、併用することは可能です。

「特例の併用」の章で詳しく説明しています。

貸付事業用宅地(第三者に貸している土地):評価額が80%減額

貸付事業用宅地等の特例は、相続開始の直前において故人等が貸付事業に供されていた宅地等で、それぞれに掲げる要件の全てに該当する故人の親族が相続又は遺贈により取得した宅地に対して土地評価額を50%減額できます。

- 貸し付けしているアパートやマンション

- 貸し駐車場

- 貸し駐輪場

貸付事業用宅地の特例は、は規模の大小を問わないので、比較的容易に利用することができます。

- 駐車場や駐輪場にすると投資費用がかからない

- 事業までは至らない規模の不動産の貸付も対象となる

規模の大小を問わないので、一戸建てを一軒だけ貸している、分譲マンションの一室だけを貸しているような規模の小さい不動産を貸し付ける場合でも適用できます。

空き地を持っていても事業を営んでいない場合は、駐車場や駐輪場にして「貸付事業用宅地等」の特例を受けることができます。こうすることで、アパートを建築することと比較して投資費用がかからずにすみます。

| 故人自身が使用していた土地の場合に適用される条件 |

|

| 生計を一にする親族が使用していた土地の場合に適用される条件 |

|

故人や同一生計の親族が不動産貸付業、駐車場業、駐輪場業など、他人に土地を利用させるような事業を行なっていた場合は、この「特定事業用宅地」には含まれません。

それぞれの要件に該当する故人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

複数の土地を相続した場合にも適用することが可能です。

貸付事業用宅地の特例を受けるためには、相続税の申告期限まで被相続人の貸付事業を受け継ぎ、継続しているという条件を満たす必要があります。

また他の特定事業用宅地等や特定居住用宅地の特例と合わせて検討しているときは、貸付事業用宅地の特例を利用すると不利になることもあります。

- 賃貸している部屋が空室の場合は認められない

- 複数の土地に対して特例を利用する際は、特例を受けられる面積が大幅に制限される

相続人が複数箇所に土地を所有しており、それぞれについて小規模宅地等の特例や特定事業用宅地の特例を適用することを検討している場合は、組み合わせの中に貸付事業用宅地があると、特例を受けられる面積が合わせて200㎡までと制限されてしまうので注意が必要です。

貸付事業用宅地等の計算例

【計算例1】相続人1人:敷地の面積が特例の定める範囲内の場合

■相続状況

・200㎡の土地を相続

・土地の価額は4000万円

■いくら減額される?

→ 4,000万円×50%=▲2,000万円減額

【計算例2】相続人1人:敷地の面積が特例の定める範囲を超えた場合

■相続状況

・400㎡の土地を相続

・土地の価額は5,000万円

■いくら減額される?

400㎡のうち200㎡までが減額されるので

5,000万円×200㎡/400㎡×50%=▲1,250万円減額

【計算例3】相続人が2人いた場合(兄だけが適用対象)

■相続状況

・400㎡の土地を相続し2人(兄弟)で分割

・土地の価額は5,000万円

・兄が350㎡(4,375万円)、弟が50㎡(625万円)の土地を得る

■いくら減額される?

兄:4,375万円×330㎡/350㎡×80%=▲3,300万円

【計算例4】土地を複数相続した場合(貸付事業用宅地+貸付事業用宅地)

■相続状況

・土地を2つ相続。土地は以下

・東京にある土地:200㎡・5,000万円(貸付用)

・大阪にある土地:400㎡・2,000万円(貸付用)

■いくら減額される?

貸付用の限度面積の200㎡までしか適用できないため、東京にある200㎡のみに適用することになります。

5,000万円×50%=▲2,500万円減額

特例の併用

工場などの事業を経営していた故人が、同じ場所や別の場所に住宅地を持っている場合に、特定事業宅地と特定居住用宅地の特例を適用することができます。

この場合、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等のそれぞれの条件を満たす必要があります。

尚、故人と同居している親族に事業用として土地を貸す場合は、無料で貸すことが条件です。

賃料を受け取っていると特定事業用宅地ではなく貸付事業用宅地とみなされ、適用条件が200㎡までとなってしまいます。

複数の土地を相続した場合、問題になるのは冒頭でお話した3種類の土地のうち、どれに当てはまるかということです。なぜなら各土地は特例が適用できる限度面積違っているため控除の計算が違ってくるからです。

適用できるのは以下の5パターンです。

- 特定居住用宅地等+特定事業用宅地等(330㎡+400㎡)

- 特定事業用宅地等+特定事業用宅地等(400㎡)・・・特定事業用宅地等で説明

- 特定居住用宅地等+貸付事業用宅地等(200㎡)

- 特定事業用宅地等+貸付事業用宅地等(200㎡)

- 貸付事業用宅地等+貸付事業用宅地等(200㎡)・・・貸付事業用宅地等で説明

- 特定居住用宅地等+特定事業用宅地等+貸付事業用宅地等(200㎡)

特例を併用した場合の計算例

【計算例1】土地を複数相続した場合(特定居住用宅地+特定事業用宅地)

■相続状況

・土地を2つ相続。土地は以下

・東京にある土地:200㎡・5,000万円(居住用)

・大阪にある土地:400㎡・2,000万円(事業用)

■いくら減額される?

居住用:5,000万円×80%=▲4,000万円減額

事業用:2,000万円×80%=▲4,000万円減額

【計算例2】土地を複数相続した場合(特定居住用宅地+貸付事業用宅地)

■相続状況

・土地を2つ相続。土地は以下

・東京にある土地:200㎡・1億円(居住用)

・大阪にある土地:400㎡・3億円(貸付用)

■ポイント

小規模宅地等の特例には限度面積があります。

1.特定居住用宅地等(住宅で使っている土地):330㎡

2.貸付事業用宅地等(人に貸している土地):200㎡

3.特定事業用宅地等(事業で使っている土地):400㎡

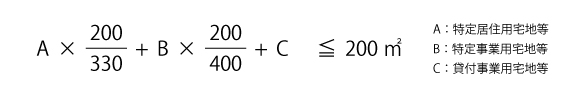

複数の土地を相続してどの土地がどれほど控除を受けられるのかを計算するには下記の算式で求めます。

■いくら減額される?

特定居住用宅地で200㎡を使った後、大阪にある400㎡の土地のうち、貸付事業用宅地の特例が適用できる部分は、下記計算式から78.7㎡と計算されます。

200㎡―(200㎡×200/330)=78.7㎡

*貸付の土地の分だけを計算する「3億×200㎡÷400㎡」とやりがちですが、これは間違いです。複数の土地がある場合の限度面積については、上記の算式で面積を求める決まりになっています。

【計算例3】土地を複数相続した場合(特定事業用宅地+貸付事業用宅地)

■相続状況

・土地を2つ相続。土地は以下

・東京にある土地:200㎡・1億円(事業用)

・大阪にある土地:200㎡・2億円(貸付用)

■いくら減額される?

この場合には、貸付用が存在するので、東京にある土地か大阪にある土地のどちらかを選択することになります。

事業用は80%の減額、貸付用の減額は50%なので、どちらか減額が大きい方を選択します。

事業用:10,000万円×80%=▲8,000万円減額

or

貸付用:20,000万円×50%=▲10,000万円減額

このため、このケースでは貸付事業用宅地の特例を選択します。

【計算例4】土地を複数相続した場合(特定居住用宅地+特定事業用宅地+貸付事業用宅地)

■相続状況

・土地を3つ相続。土地は以下

・千葉にある土地:100㎡・5,000万円(居住用)

・東京にある土地:50㎡・2,000万円(事業用)

・大阪にある土地:50㎡・2,000万円(貸付用)

■いくら減額される?

居住用:5,000万円×80%=▲4,000万円減額

事業用:2,000万円×80%=▲1,600万円減額

貸付用:2,000万円×50%=▲1,000万円減額

小規模宅地等の特例は、必ず 特例使用後、税務署への相続税申告は必要

小規模宅地等の特例は、「控除の結果、相続税がゼロ円になった」場合でも、税務署への相続税申告は必要です。

特例適用後に相続税がゼロ円になったので申告はしないと勘違いされるかたも多いのですが、小規模宅地等の特例は相続税申告書の提出が適用要件となっており、申告失念すると後でペナルティが課せられる可能性もあるので注意が必要です。

相続税のペナルティについては、以下の記事で紹介しています。

申告は通常の相続税申告と同様、相続発生(故人の死亡)から10ヶ月以内に税務署に提出します。

4.まとめ

小規模宅地等の特例の計算は土地の価額に減額率を掛けるだけなので簡単に適用できますが、計算の前に「小規模宅地等の特例を」使える土地なのかどうかを判断することが必要です。

自宅と金融資産のみで、親と同居していた自宅を子が相続するといったような場合には、問題なく小規模宅地等の特例は適用できると判断できます。

しかし、故人が老人ホームに入っていた場合や事業性の判定が難しかったり、生前にどのように住んでいたかなど、一見小規模宅地等の特例が使えそうで使えないという土地はたくさんあります。

また、地目が農地や山林、原野であった場合にも適用することができません。

なお、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

このような手続きは税理士に確認して貰ってから申請すると後から間違いがおこらなくてすみます。

税理士への相談については、以下の記事をご覧下さい。

コメント